1987年。高校に入学した私は、なにか楽器をおぼえたくて、吹奏楽部の門をたたいた。サックスが第一希望だったのだが、あいにく志望者が多くトランペットにまわされた。でも、単純な私は、すぐにこの楽器の輝かしい音色に魅せられた。そんな頃に出会ったのが、同じトランペット・セクションのN先輩だった。 「先輩」とはいえ、私と入れ替わりにN先輩は卒業し大学生になっていた。けれど、時折部室に顔を出しては後輩を熱心に指導してくれた。彼の吹くトランペットは太く大きな音で何とも言えず華があり、私を含めセクション全員にとって憧れの存在だった。

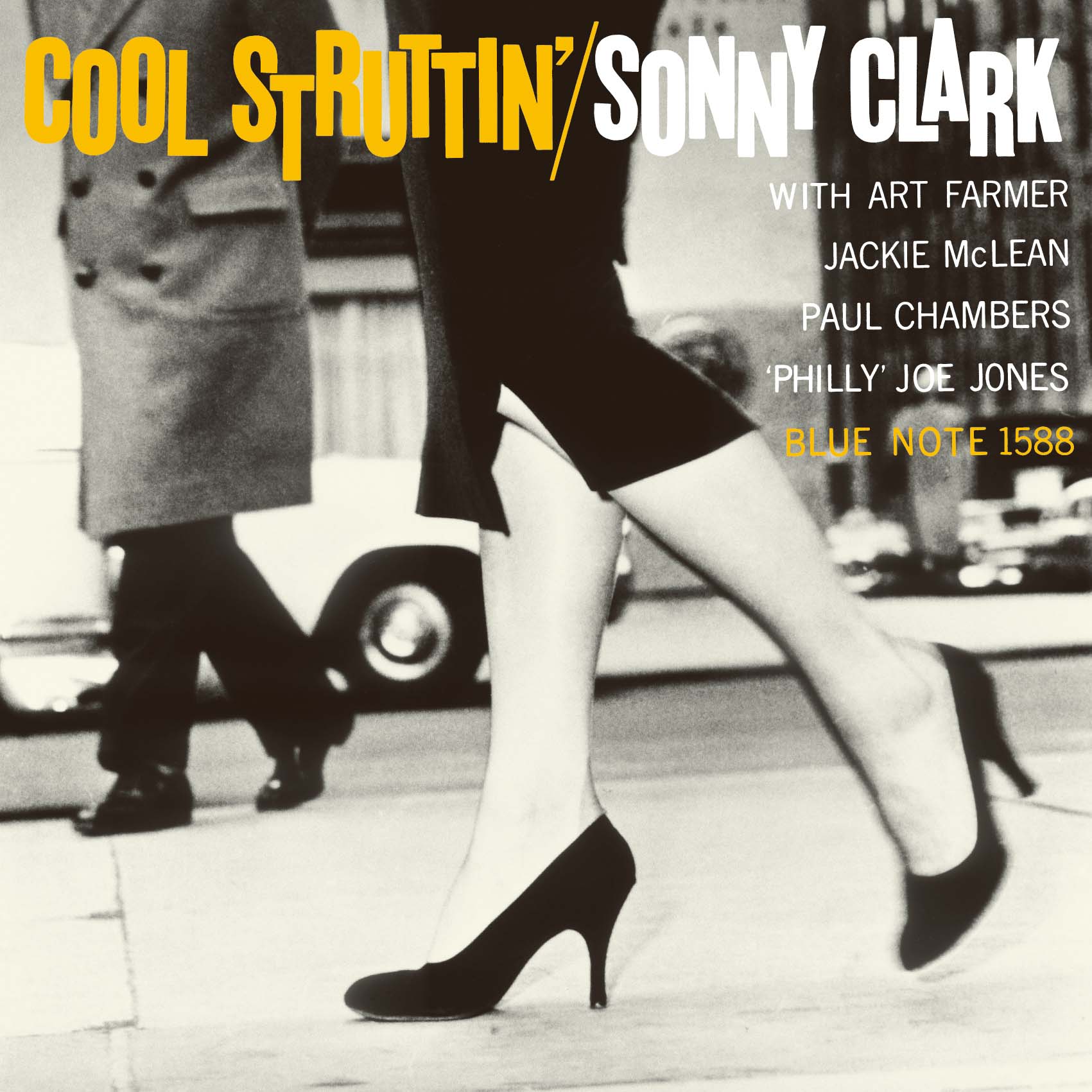

ある日の夕方。練習終了後に、N先輩は私を含めた部員数名を国分寺駅前の古びた喫茶店に誘った。ドアを開けると、耳を塞ぐほどの大音量で音楽があふれ出てきた。 「ジャズ喫茶」の存在は知ってはいたが、足を踏み入れるのはこのときが初めてだった。席に着いて周りを見まわすと、数人しかいない客は一様に腕を組んで目をつぶり、険しい顔をして聴き入っている。目の前には巨大なスピーカー。そこからは、それまでの17年の人生で体験したことのない激しい音楽が流れていた。 目を白黒させる私を尻目に、店の常連だったらしき先輩は、マスターに向かって親しげになにかを囁く。しばらくすると、「プレイ中」と書かれた壁面のラックに、美しい女性の足元を切り取ったレコード・ジャケットが置かれた。ほどなく流れてきたのが、黒人ピアニスト、ソニー・クラークの「ブルー・マイナー」だった。

陰のあるメロディ。ハスキーなトランペットと少し甲高いアルト・サックス。その音色は、吹奏楽の教材で普段耳にしていた行儀の良いそれとは正反対の、お世辞にも綺麗とは言えないものだった。でも、煙の向こうから立ちのぼってきたかのようなその音色は、演奏者の一途な叫び声や深い溜息にも聞こえ、私の心をぎゅっと締めつけた。いや、正確には、胸の奥でなにかがざわめくのを感じた、と言うべきか。 やがてアンサンブルが終わり、アルト・サックスのソロが始まった。すると、N先輩はタイミングを合わせて、曲のメロディを口ずさむ。それは見事にレコードの演奏と溶け合った。そして先輩は一言、「これがジャズなんだ」。

これが忘れもしない私にとってのジャズの原体験。とはいえ、周囲の同級生と同様に、流行りのバンド・ブームに興味を奪われていた当時の私が、すぐにジャズの虜となることはなかった。 だが、あのとき聴いたメロディは、先輩の言葉とともに、その後もずっと私の耳に残っていた。やがて大学生になり、思いつきでジャズ・サークルに入部した。そして、あの哀愁漂う「ブルー・マイナー」が、日本のジャズ・ファンに特に人気の高いナンバーであることや、それを作曲したソニー・クラークが、米国では生前その才能が世間にまったく評価されず不遇の生涯を送り、ドラッグの過剰摂取により31歳の若さで亡くなったと知るころには、寝ても覚めてもジャズ漬けの毎日が始まっていた。

思えば、あのジャズ喫茶での体験は、私がジャズを聴く上での大きな判断基準を作ってくれた。派手な超絶技巧だけの音楽にはまったく興味を覚えない。たとえば、シャイだけど演奏者の生きざまや感情がにじみ出ている音楽や、朴訥な語り口でも聴き手と繋がろうと真摯に訴えかけてくる音楽。たとえ表面上は不格好なものだとしても、そうした音楽にたまらない魅力を感じる。 アルバム『クール・ストラッティン』も、スタイリッシュなジャケット写真とはうらはらに、ジャズを演奏することでしか生きられなかった不器用な男たちのメッセージが、聴くたびに痛いほど伝わってくる。 初めて聴いたジャズが「ブルー・マイナー」でつくづく良かったと思う。