レコード会社に就職して2年半後に、ジャズの編成担当、いわゆるディレクターの仕事を命ぜられた。当時24歳。ジャズの知識も浅く、まだ学生に毛が生えた程度の私にとって、それからの2年間は右往左往するばかりの日々だった。 ジャズの業界は、他の音楽ジャンルと比べて年齢層が高く、当時、周りは大先輩ばかり。彼らには、私は子供同然の存在に映っていたと思う。今思えば、それは仕方のないことだ。けれども、「あいつはジャズのこと何もわかっていない」と、自分に対するかなしい噂を耳にしたときは、人知れず落ち込んだ。当時の私は、自分の居場所を見つけようと無知なりにもがいていた。

そんな折、私のことを面白い奴だと言ってくれる人物に出会った。その人は、とあるジャズ雑誌の編集長で、年齢は30近く上だった。彼は私のジャズに対する考え方や感じ方に興味を示してくれ、いつしか仕事の場以外でも、お酒を飲みながら取り留めもなくジャズの話をする間柄になった。 編集長はジャズの歴史や伝統に敬意を払いつつも、同時にジャズの新しい動向に敏感で、自分が感動したならば、音楽スタイルにかかわらず、誌面を大きく割いて取り上げた。私に原稿を依頼してくれたこともある。編集長と親しくなったおかげで、私は勇気づけられ、また、自分の居場所を見つけられた気がした。

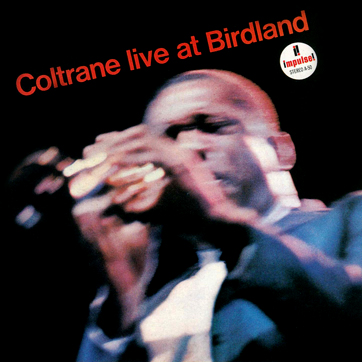

編集長のお気に入りのミュージシャンは、サックス奏者のジョン・コルトレーン。コルトレーンはわずか40年の生涯の中で、自身の音楽性を変化させつづけた革新者だ。マイルス・デイヴィス等との王道のモダン・ジャズに始まり、晩年はまるで命を削るような激烈なサウンドを追求した。 編集長は、四谷のジャズ喫茶で、ファン向けのレコードコンサートを不定期で開催していた。あるとき、コルトレーンをテーマにするというので顔を出してみた。そこで聴いたアルバムの中で忘れられないのは、ニューヨークのジャズクラブで録音された『ライヴ・アット・バードランド』の「アフロ・ブルー」。それ以前にもこの曲を聴いたことはあったが、店の大きなスピーカーで浴びるように聴くコルトレーンのソプラノ・サックスは別物だった。アフリカのチャントのごとく呪術的な響き、バックのピアノ・トリオと一体になって熱く燃え上がるさまは、まるで祝祭のようだった。私は心を震わせて聴き入った。

レコードコンサートの終盤、編集長は胸を押さえて苦しそうな素振りを見せた。少し動悸がするとのことだったので、イベントは途中で切り上げとなった。私は四谷駅の改札まで付き添い見送った。 編集長の訃報を聞いたのは、翌日の昼過ぎのことだ。昨晩帰宅後に心臓の発作を起こした、とのことだった。 あれから16年が経つが、私は変わらずジャズのディレクターをやっている。そして今でもコルトレーンのこのレコードを聴くとき、時折編集長のことが頭をよぎり、心の奥がキュッと締めつけられるのである。