ジャズは即興演奏を中心とする音楽なので、同じ曲を演奏しても、ミュージシャンごとにその表現や雰囲気は異なる。だから、ジャズを聴く愉しみは、ミュージシャンそれぞれの個性を聴き比べることでもある。そして、聴き比べることで自ずとミュージシャンの好みが生まれてくる。

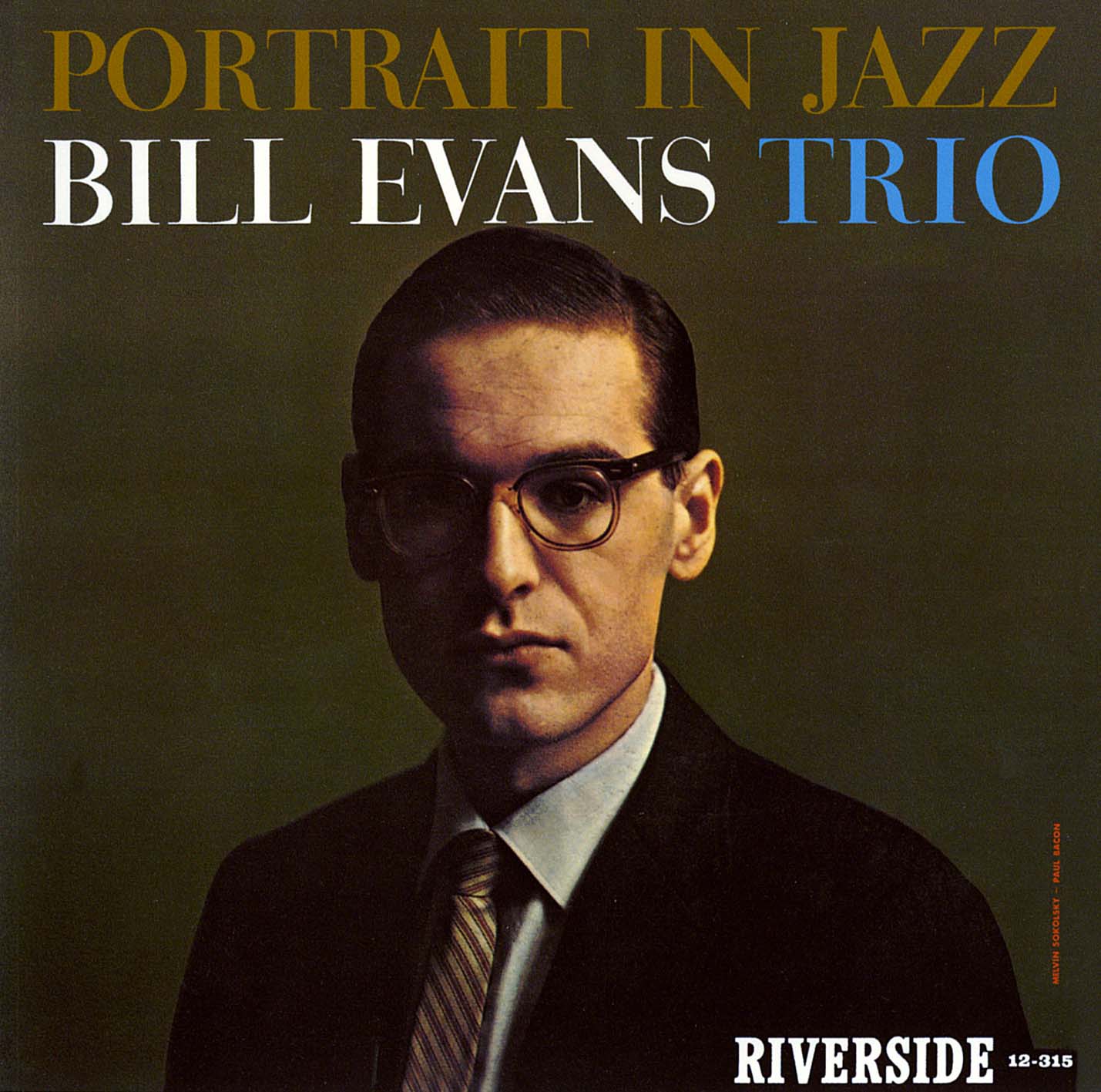

正直に告白すると、ジャズを聴き始めてからしばらく、ピアニストのビル・エヴァンスの良さが私にはまるでわからなかった。否、避けて通っていた、というのがふさわしいだろう。 ブルーノート・レーベルの骨太なモダン・ジャズから聴き始めた私の眼には、(まったくもって偏見でしかないけれど、)学者風情の七三分けの外見も、繊細そうに聴こえた演奏も軟弱に映った。しかも、彼のアルバム『ワルツ・フォー・デビイ』は、聴きやすくてジャズの入門編として女性に人気なのだという。硬派なジャズ・ファンを気取っていた大学生の私は、その話を聞いて余計に敬遠した。

ビル・エヴァンスの音楽を近しく感じるようになったのは、それから10年くらい経ってのことである。それは思いがけないタイミングだった。 かつて、とある評論家は、ピアニストのセロニアス・モンクの個性的な演奏を、「バスに揺られていたら、急に理解できるようになった」という風に書いたが、私の場合は海外出張から帰国する飛行機の中でのこと。疲れ果て映画も観る気になれず、機内放送のジャズ・チャンネルを流しっぱなしにして目を閉じていた。そこに流れてきたエヴァンスのアルバム『ポートレイト・イン・ジャズ』。演奏が2曲目の「枯葉」に移ってしばらくしたとき、全身の感覚が一気に目覚めた。大胆な解釈、攻撃的なタッチ、ブロックコードとシングルトーンによる緊張と解放の絶妙なコントラスト。一言で表現すると、静かなる狂気。誇張ではなく、そこには殺気すら感じられて、思わず鳥肌が立ったのを憶えている。

そこで初めて、私はビル・エヴァンスの音楽にちゃんと向き合うことができた。それまで軟弱だと決めつけ相手にしていなかった自分を恥じるとともに、遅ればせながらも出会えたことに感謝した。 帰国後に読んだ、彼の評伝本『ビル・エヴァンス-ジャズ・ピアニストの肖像』(ピーター・ペッティンガー著・相川京子訳/水声社)で、神経質そうなルックスの裏にある人生の翳りを強く認識したことも、その音楽を理解する上で助けになった。 あれからだいぶ経つが、かつてのビル・エヴァンスがそうであったように、いまだ私がその真価を理解できていないミュージシャンは他にも大勢いるはずだ。そう考えると、気が遠くなるのと同時に、なんだかとてもワクワクしてくるのである。