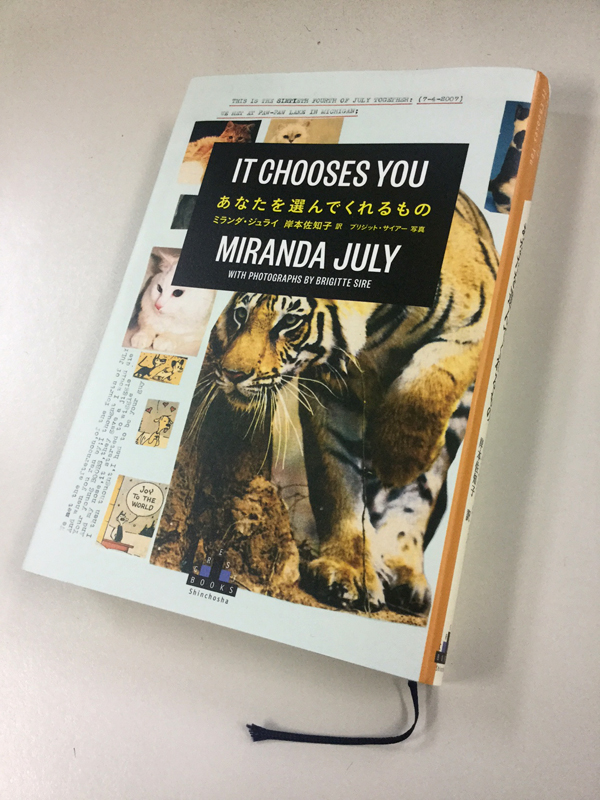

『あなたを選んでくれるもの』

ミランダ・ジュライ著/岸本佐知子訳 (新潮社)

締切をすぎても原稿が書けない時、人はどうするか。飲む、寝る、掃除をする、パソコンに向かう、インターネットをさまよう、Twitterを眺める、エゴサーチする、落ち込む。

あるいは、フリーペーパーの「売ります」広告に電話をかける。

ミランダ・ジュライ『あなたを選んでくれるもの』は、無料小冊子『ペニーセイバー』に売買広告を出す人を訪ね、話を聞いたインタビュー集だ。

映画脚本の執筆に煮詰まったミランダは、ある日、毎週火曜日に届く『ペニーセイバー』の「Lサイズの革ジャン売ります」という広告に眼を止める。パソコンにもネットにも疲れ果てていた彼女は電話を取り、バッグに小型のテープレコーダーを詰めて、見ず知らずの相手に会いにゆく。

「売ります」広告に出されるものはさまざまだ。67色のカラーペン・セット、赤の他人の家族写真、ウシガエルのオタマジャクシ、クリスマスカードの表紙50枚。人種も性別も年齢も違う12人に共通するのはインターネットに縁がないこと。eBay全盛のご時世に、絶滅寸前のローカル誌に広告を出す人々だ。

読んで何より驚いたのは、圧倒的な「ナマ」の存在感である。ほかほかの肉体からつかみ出してきたような声、表情、姿が、鮮やかなカラー写真とともに立ち現れる。

人里離れた自然史博物館みたいな家で動物や鳥と暮らすベヴァリー。

エア家族の写真を壁に貼り、「ちがう人になりたくなると、写真を取り替える」ドミンゴ。

とにかく体をデコるのが大好きなダイナと、娘のレネットがうたう歌。

62年間、記念日ごとに妻にロマンチックで卑猥な詩を贈り続けているジョー。

彼らはまるで小説の登場人物のようだ。あまりに強烈で、こんな人たちが現実にいるのか、それこそミランダ・ジュライの物語世界の住人じゃないかと思えてくる。

日々の生活で、「ナマ」の感覚はどんどん希薄になっていく。顔を見なくても、しゃべらなくても、メールやSNSでコミュニケーションすることはたやすい。そこでは、べしゃべしゃになったフルーツサラダをすすめられることも、自宅拘禁中の男からオレ語りをえんえん聞かされることもない。もし私が彼らに遭遇したなら、5秒で逃げ出してしまうだろう。

綺麗で安全な距離からは決して得られない、ネットではこぼれ落ちてしまう何か。その鮮烈さに眼が離せなくなる。

インタビューを続けるにつれ、創作や人生に対する著者の思いも変わっていく。12人の最後、ジョーとの出会いは胸を打つ。淡々と善をなし、妻を愛し、動物たちを看取る81歳の老人の姿に、彼女の映画にも劇的な転機が訪れる。

帰り道、ミランダは述懐する。

人生は「数えきれないくらいたくさんの小さな瞬間の寄せ集め」であり、「すべてはただ何ということのない日々で、(中略)そこに固有の意味も価値もないからこそ、それは奇跡のように美しい」。

ネットの向こう側の人も、通勤電車で無表情にモバイルを眺めている人も、『ペニーセイバー』の彼らと同じように「ナマ」なのだ。みんな、何ということもない、けれど一日として同じではない日々を生きている。そのことをあらためて思った。

気を抜けば自分がbotのようになっていく日々の中で、息を吹き返すことができた一冊である。