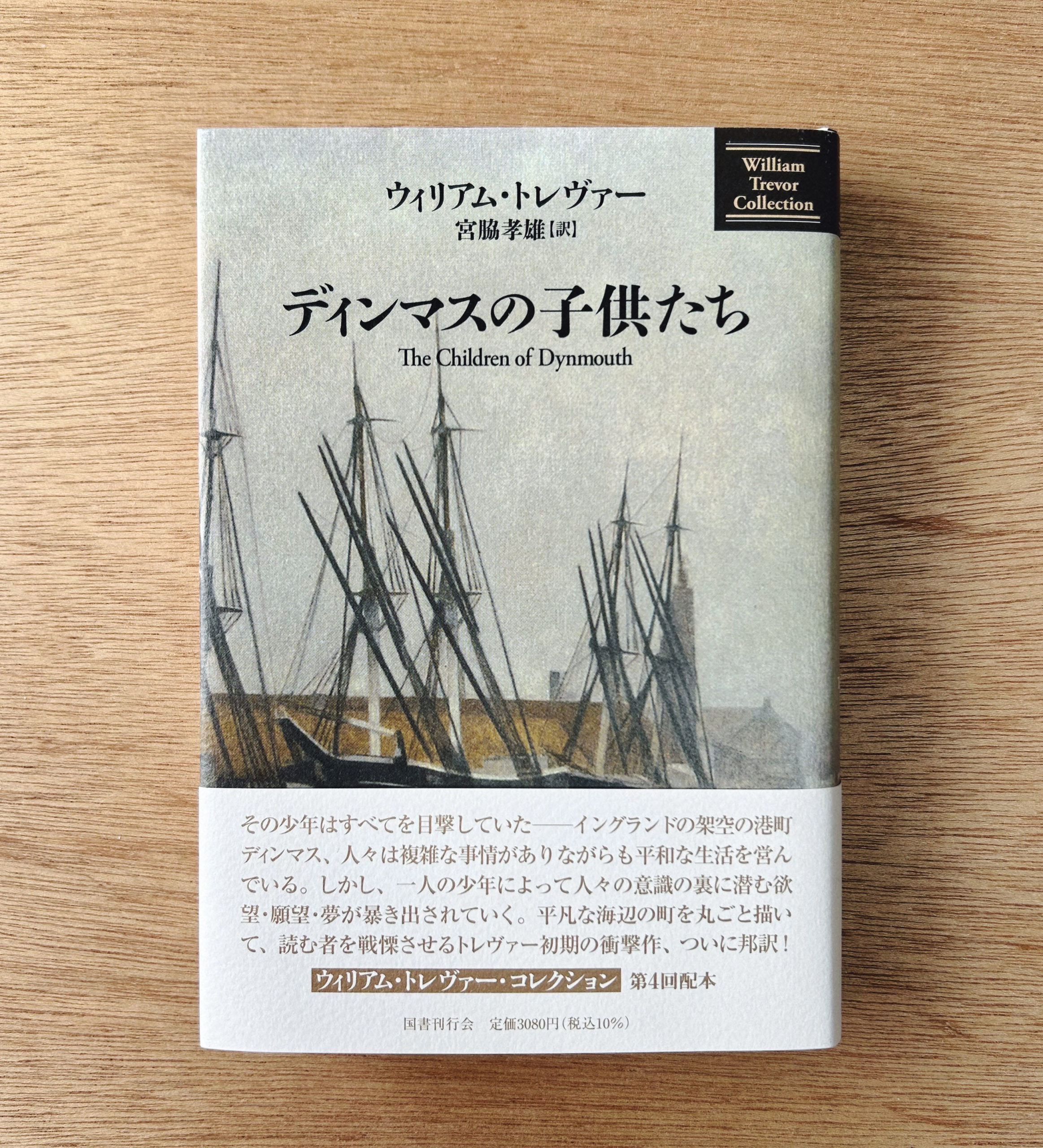

『ディンマスの子供たち』

ウィリアム・トレヴァー(国書刊行会 2023年)

世界最高の短篇作家とも評されたウィリアム・トレヴァーは、1928年アイルランドで生まれ、2016年に亡くなるまで数多くの小説を書いた。私がトレヴァーを知ったのは、中国系アメリカ人の作家であるイーユン・リーが強い影響を受けた作家として、度々トレヴァーの名を挙げていたからだ。以後トレヴァーの短篇や中篇を読むようになり、私にとっても特別な作家のひとりになった。

この春邦訳されたばかりの『ディンマスの子供たち』は1976年にウィットブレッド賞を受賞した、トレヴァーによる長編小説である。ディンマスという架空の港町を舞台に、町の人口の半数をしめる子供たちや、牧師とその妻、両親の再婚を機に同居しはじめた少年と少女など、そこに暮らす住人たちの内面が隅々描写される。町の変わり者である少年ティモシー・ゲッジは、数日後に控えた復活祭を前に勢いづいていた。祭りで催されるタレント発掘隠し芸大会に出場したくて堪らないのだ。やがてティモシーは、悪魔に取り憑かれたような言動で、町の人々の生活に土足で踏み込み、安閑とした港町の日常を脅かしていく。

トレヴァーが小説を書くときの視点は、舞台となる港町の上空を飛んでいる鳥、もしくは空中を舞っている塵のようなもので、ひとり登場人物を見つけたらその心の中に入り込み、しばらくその中を漂って読者の視覚に投影させる。それから唐突にそこから外へ出ていき、別の者を見つけるとまたその心の中に入り込む。こうして読者は次々に登場人物たちの心の中を覗くことになる。そこには著者の存在は感じられず、登場人物たちの人生と性質、彼らが見ている世界が存在するのみだ。読者は作家が逃すことなく活写する彼らの機微を追っていくだけで良い。道徳や倫理観は、物語の中に明記したり、登場人物の人格に託したりせず、読者がみずから考え導き出すものだ。小説が幸福な終わりを迎えるか、不幸な結末をつげるかどちらでも構わない。大事なのは、小説の中に浸っている豊かな時間だけなのだ。そう感じられる小説の書き手に、私は強い憧れを感じる。その充足感は優れた小説を読むことでしか得られないものだからだ。

本書の中に流れる時間は、復活祭までの十日間にすぎないのだが、まるで数年の月日が経ったかのように感じる。登場人物たちの状況が数日のうちに一変するからだ。人は心に傷をおったとき、その痛みを癒すのに長い時間の経過を必要とする。しかし大きな災難が降りかかったときには、悩んでいる余裕はないから短い時間のうちにその痛みを克服できることがある。物語の主人公ともいえるティモシーは、ディンマスの住人にとってそんな災難のような存在である。他人の隠された欲望や欺瞞を暴き、穏やかだった人々の関係性を揺るがすが、それぞれが突きつけられた真実と折り合いをつけていく。凄まじい心の葛藤と鎮静が十日間のうちに繰り広げられるのだ。

登場人物の人生に容赦のない視線を注ぐトレヴァーのことだから、ティモシーはきっと港町の秩序を崩してしまうような悪事のフィナーレを飾るのだろうと予想しながら読んでいたのだが、決して予定調和にはいかないトレヴァー。最終章に現れたのは全く違う様相であった。やがて訪れた復活祭の日、ペトゥラ・クラークの『恋のダウンタウン』が流れる中で、港町の光景すべてが映像となって立ち現れるような高揚感は忘れがたい。「心配事はすべて忘れて。これから先はいいことばかり」と歌う『恋のダウンタウン』の夢に満ちあふれた歌詞が、本書の不穏さと、実際には落とし穴ばかりの大人の世界とは、かけ離れているところも皮肉が効いている。

トレヴァーは人間の陰の部分を、川に行き渡る澄んだ冷水のように滞りなく精緻に書く作家だが、そこに時折照らし出される光の温かさや、諦観にも似たひとすじの希望も感じさせてくれる。

また、トレヴァーの小説は不貞や殺人など浅薄な話に陥りそうな題材を扱っていても、決して品性を失うことはなく、そこにウィリアム・トレヴァーの小説としか言いようがない深遠さがあるのは何故なのだろうと思ってきたが、その疑問がひとつ解けた気がする。それは小説とは、「単なる事実の積み重ね」を映すものではなく、そこにある油断ならぬ、理解しがたい真実を浮き彫りにするものだとトレヴァーが熟知しているからではないだろうか。