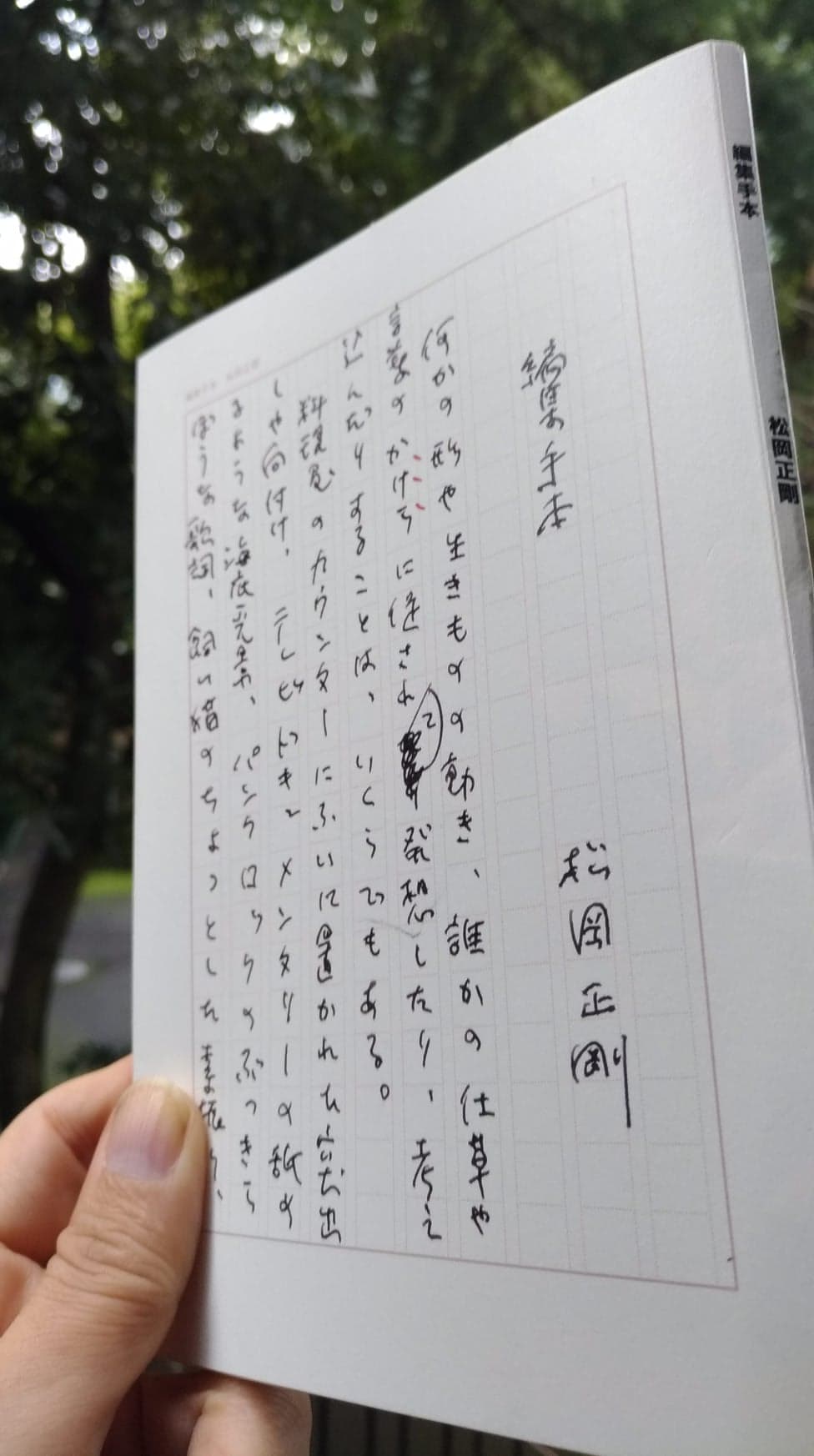

『編集手本』

松岡正剛著 (EDITHON 2018年)

友人の編集者が「一枚の紙を折りたたむ本」を出した。「おてほん」というシリーズで、その第一弾が松岡正剛さん。帯にも記してあるが「伝説のエディター」であることは多くの人が知るところだろう。大学生の頃、卒論の調べ物で松岡さんの『外は、良寛。』『空海の夢』を知り、以来手元にある。社会人になって10年くらい経った頃、勤め先で頭痛が日常化していた中、ふと学生時代に読んだ松岡正剛さんは今どうなさっているのか気になった。検索してみるとネット上で編集の学校をやっているらしい。すぐにISIS編集学校の門を叩いた。いざ瀬をまたいでみると、その編集術や編集の方法の網羅と奥行きに、引き込まれた。

これから色々なその道を極めた方々の「おてほん」が編まれていくようだが、折りたたんだこの本を広げた時、片面は松岡さんの編集のお手本について自筆原稿と、裏面は削ぎ落とした言葉とイメージの拾遺、アンソロジーになっている。

「アンソロジー」はそもそも詞華集と訳され、言の葉の花束である。言葉を集めて編んだもの。花束も編集なのだ。作庭もランドスケープも。「編集」されていないことは人の営みに殆ど無いから、自分の方に引き寄せて色々考えることができる。

つまり編集のお手本ということは、そのまま自分の仕事や趣味や、生き方のお手本とできるということだ。例えばこんな風に。いくつか印象に残る言葉を拾ってみよう。

*「縁は待つ。会えばそこが臨界点。」

—これは花と蝶や蜂の関係と同じ。大切な縁は機が熟しているからこそ起こるのだろう。隣の芝生が青く見えたり、誰かがちやほやされているのを見て、やきもきしても仕方ない。花は内側の密度が高まるだけでなく外からの様々な働きかけを感知し、裂ける。羽化も、孵化も、発芽も皆、そうである。

*「事前の用意は複線あるいは多様に。

直前にプロローグを変更。

本番では伏せるが数カ所、

開けるが予定の三分の一。

残りは次の機会のトリガーに。

事後はシナリオの訂正。」

—ワークショップで話すとき、事前の用意ができていれば、あとは場に任せることができる。僕の場合は自然が相手だし、その場に臨んでの人々の心身の反応や情動が楽しく恋しいので、委ねてしまう。生ものなので、いずれも有機的に絡まり合うから何度場を持っても難しいけど、松岡さんの開く大小様々な座はいつも目指したいところにある。

表面に当たる手書きの原稿も刺激的だ。編集のお手本について綴られている。

*「編集は照応と組み替えと配分に始まるが、それにはビギニングのためのとっかかりがいる。」

—編集以前に、こうした取っ掛かりを見捨ててはならない。些細なこと、小さきもの、先端を僕たちは大切にしてきた。先、崎、前、坂、境、、、。裂ける、割ける、咲く、さくら、幸い、酒などなどみんな繋がっている。

季節の先触れ、切っ先の風情は活け花もとても大切にしているところだ。

正剛さんはこうした取っ掛かりや断片をいよいよ起動させる。

*「編集には断片(フラグメント)から全容(パースペクティブ)を展いていくためのスコープがいる。」

—この時のお手本は、物語、とりわけ神話が編集的構成力を助けてくれるという。さらに「ほんとうは「世界」そのものが手本そのものだったのである」と言う。「世界をどう擬けるのかということだ。」

—活け花や庭は確かにそこに世界定めをし、見えないものとの間のインターフェースを立て、仮の世界を創造する。物語も宿り、音楽も鳴り、架空の世界が現出する。想像力の翼が羽ばたく場を作るのだ。それはどこか遥かなところにある理想郷を時には孕む。少なくとも、どこか懐かしい風景が現出する。

*「擬くとは、準えることである。また肖るということである。この準えや肖りにはそれなりの想像力がいる」

—ここには見立てが大切だ。奥や面影を感じるためには、言葉や型に畳まれているものを、ちょっとめくったり、広げたりすることが必要だ。お互いに観照する力が無いと楽しめない。オリジナリティー云々ではなく、何と何と何を照応させ、物語を持ち、再構成されているのか、生命が常に更新され、お節供や行事などの通過儀礼がやっていることはまさにそれを擬き、準え、肖ることだったのだ。

大切なことがもっと書かれているけれど、伏せておこう。こんな風に『編集手本』は、ぱらりぱらりとめくったり広げたりしながら、松岡さんの膨大な知がいかにさらなる知を生み、知が合わさり、血肉となって命を持ち、お乳のように読み手の想像力を育みながら宇宙に投げ出されるのか、本を読むにしてはやや大げさな振る舞いとともに、それを感じることができるものになっている。そうやって指先で準りながら未知を眺め、自分の仕事や、数寄を遊ばせることができる。

機縁を待つこと。植物のように待つ。彼らはずっと流動し、変化し、編集し続けている。積極的待機、漫然と待っているものなど自然界にはいない。動かなければ廃れ、腐ってしまう。志を持っていつでも動けるように待つ。「寺」という字形は右手で志を捧げ持つ形だという。侍もそうしていつでも主君のために備えているから「さぶらひ」なのだろう。

本もまた常に待っているものである。本好きなら経験があると思うけど、時として本が花のように光って見える時がある。開くと不思議とシンクロが重なって、嬉しい、そんな経験を持っている人は多いはず。本は死を擬いているのだ。だからその光は黄泉とか未知からの声。閉じられて、死を擬いているのは、いつでも再生するため。静まっている命。「本は暗い玩具(オブジェ)である」とは、稲垣足穂の言葉である。

花と蝶が出会って(生命記憶として知っているとしても)予期せぬことが起こるように、出会った書物は遠くへ旅立たせてくれもする。遠くへ飛ぶために、きちんと待つ。身体を楽にして、細やかさに耳を澄ます。大切なことにはピンと何かが立つものだ。待つことは祀りで、祭りで、個々の生を大事にすることでもある。

春が来れば命弾けるように、毎年同じでは無い桜に出会うとか、月に誰かの面影を見るとか、花と蝶のように、会えばそこが臨界点。新たな旅がはじまる。

そういえばこの本は、かつて旅するときに持ち歩いた地図によく似ている。持ち歩いているうちに折り目が破れたり、印刷がかすれたりする。そんなところは旅先でちょっと慎重に広げる。目的地への指針、お手本シリーズであるこの本の装丁には、そうした意味も込められているのだろう。