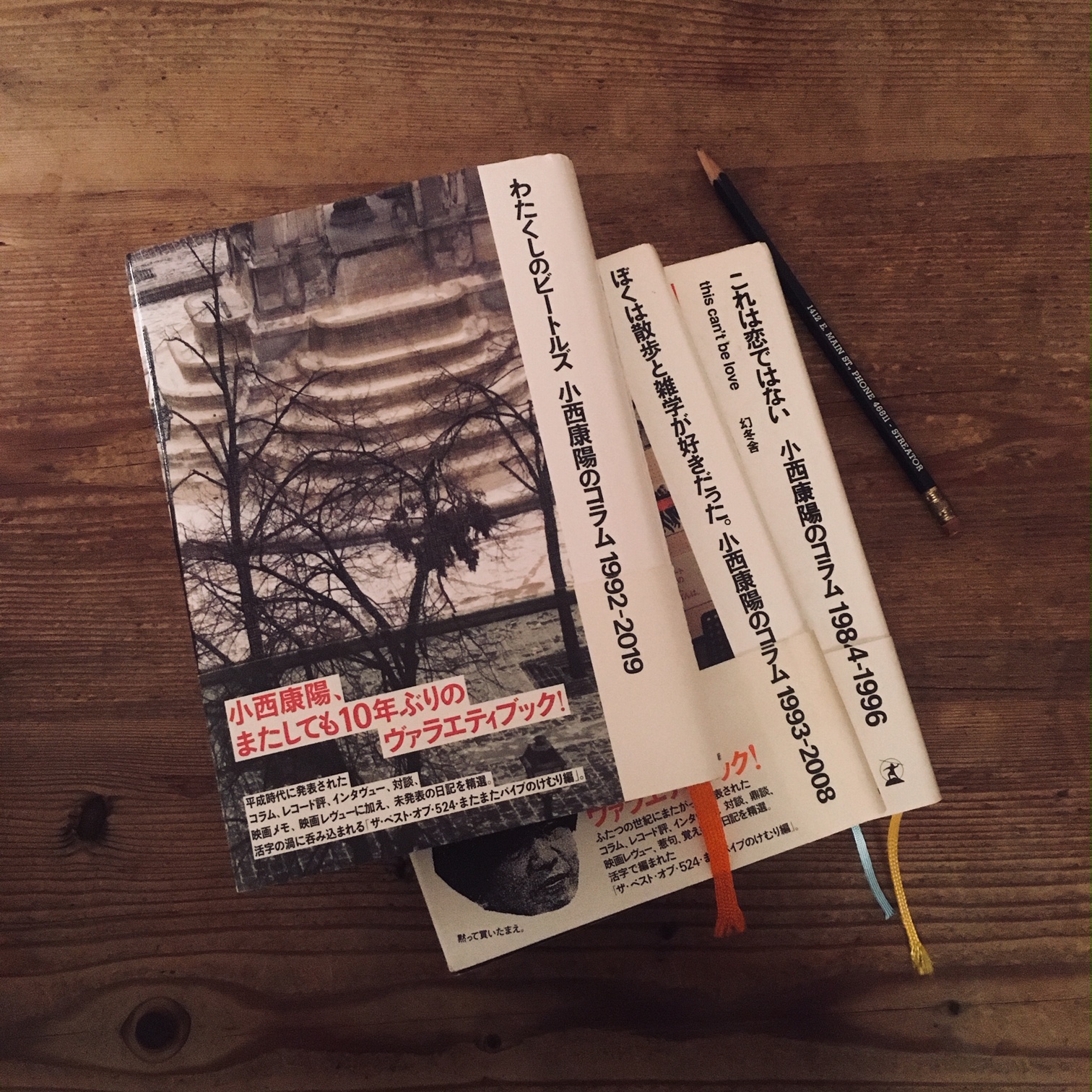

『わたくしのビートルズ 小西康陽のコラム1992-2019』

小西康陽・著(朝日新聞出版 2019年)

星新一はいまも読まれているのだろうか。

2010年に東京・世田谷文学館で開かれた初の回顧展にも行かずに、そんな余計な心配しているぼくは一体なに者なのだろうとひとり苦笑する。2007年と2015年に二度開催された植草甚一展にはどちらも足を運んだのに。

でも、小学校の高学年のころ、はじめて読んだ星新一の衝撃はいまだに忘れられない。“ショートショート”とよばれる400字詰め原稿用紙で5、6枚の短編は、平易なことばの積み重ねにも関わらずしっかりと構成されていて、きちんとオチがついているのだった。そして、そのどれもがブラックユーモアにまみれた結末だった。代表作である「ボッコちゃん」の最後の場面の凄まじさよ。星新一は大人の童話の書き手なのだ。

小西康陽の“コント”とよばれる大人の童話をはじめて読んだのは一体いつのことだったか。コントとはフランス語で「短い物語、童話」を意味するconteを語源とする言葉だとはそのとき知ったはずだ。最初に読んだ時期が不確かなのは小西がこのような短編を“コント”と呼ぶようになった時期が、書きはじめた時期より少し後だったからに違いない。

コントかどうかは知らないものの、彼の短編を面白く読んだ最初は、雑誌『リラックス』に掲載された「ノー・スピーク・イングリッシュ」だったと思う。いま調べたら小西康陽の特集号で、2001年だった。森本美由紀のイラストレーションが添えられたこの短編の最後のオチを読んだとき、このオシャレな大人の感覚はなんなのだろう、と思った。やっと求めていたものとめぐりあった、と思った。当時、神保町の古本屋で捜しては読んでいた『洋酒天国』のバックナンバーとか、伊丹十三の『ヨーロッパ退屈日記』のような匂い。テレビでいうと4チャンネルで深夜に放送していた『11PM』のような洋風なエンターテイメント。でも、一番近いと思ったのは星新一の乾いたユーモアだった。実はまったく違うものなのだが。

それからというものの、青いケースに入った『東京の合唱』を求めたり、コントが連載されている雑誌を買ったり、立ち読みするなどして追いかけた。

小西康陽は1959年に札幌で生まれた。大学卒業後、一度も会社に勤めることもなく、現在まで音楽界の第一線で活躍している。そして、多忙な音楽家であるにも関わらず文筆家として数多くのすばらしい作品を生み出している。一方、ぼくは1965年に東京・板橋で生まれた。平成元年にいまの会社に就職し、平成時代をまるまるサラリーマンとして過ごした。なんという違いだろう。

けれど、彼のコラムや日記を読むたびに、ぼくは小西が“自分と同じようなひとりの人間であること”を確認する。6歳上の人間だからだろうか、彼がその時々で感じた人生の実感が、後追いで自分にやってくるのだ。

高校生の頃、午後の授業をサボって家に帰ってきては、明るいうちから長風呂したり、ひとりでthe beach boysの「sunflower」やthe associationの「birthday」といったアルバムを聴いていた頃を思い出す。

そしていま、真夜中にレコードを聴いていると自分の老後はもう始まっているのかもしれない、と思う。

一日中、小さな音でレコードを聴く生活。

読書をして、何かを食べて、倹約する生活。

美しい音楽を聴いて、想い出に生きて、ときどき涙を流したりする生活。

それにしても平成という時代はまったく平らな時代ではなかった。会社に入社したとき、外出先から電話する際は緑色の公衆電話を探してテレフォンカードで連絡していた。パソコンはなく、和文のタイプライター代わりにフロッピーディスク式のワープロを打っていた。電車の中で音楽を聴く際はカセットテープのウォークマンを使っていた。平成7年には週刊少年ジャンプが653万部という発行部数を記録した。平成のはじめに、誰がiphoneのようなスマートフォンの普及を予想できただろう。

本書『わたくしのビートルズ 小西康陽のコラム1992-2019』は、『これは恋ではない』(1992年)、『ぼくは散歩と雑学が好きだった。』(2008年)に続く、小西康陽の三冊目のヴァラエティブックである。

満を持して10年ぶりに届けられた今回のヴァラエティブックにも、ぼくの大好きなコントが満載だ。「レノン=マッカートニー。」「深夜料金」「東京27時。」「お名前をフルネームで頂戴できますか。」「優しい人ばかりの国。」「シロップ漬けのチェリー。」「そのとき、酒場のドアが開いて」。それだけではない、416頁のそこかしこにコントを発見することができ、愉んだ。

そして、激動の平成を生きたひとりの音楽家、いや東京に住むひとりのフリーランスの男の生活とその時々の想いがコラムや日記に綴られていた。例えば【面白おかしく生きてきたけれど。】という章に収録されている783文字のコラム「死者たち。」を読んでみる。

若いときに知り合った友人の多くは、出会ったときには既に誰かとカップルであった。多くのカップルはやがて決裂したり、曖昧な関係となる。青春時代には、恋愛関係の解消は人の死より大きな出来事だった。

そして年老いてしまったいま、自分の周囲で賑やかなのは恋人たちではなく死者たちだ。通夜。告別式。初七日。四十九日。一周忌。祥月命日。死者たちが自分のスケジュール表を更新していく。誰でも結婚式が続く一時期を経験するように、やがて死者たちとの付き合いにも慣れるのか。

齢を重ね、身近な友人のひとりでも自分の前から忽然といなくなってしまった、という経験をした者なら誰しもが頷くうつくしい文章だ。そして、最後の6行を読めば、だれもが小西康陽という文筆家の魅力に気づくだろう。

・昔の大人はもっとませていた。自分はもっと大人にならなくてはならない。

・人生には春夏秋冬がある。そして、ひとは秋を迎えたときにはじめて人生に四季があることを知る。

ぼくはそれらを小西康陽の二冊目以降のヴァラエティブックから学んだ。彼は直接言及していないけれど。

そして、小西の文章を読むと誰もが小西のような文章を書きたくなる、拙いがこのように。