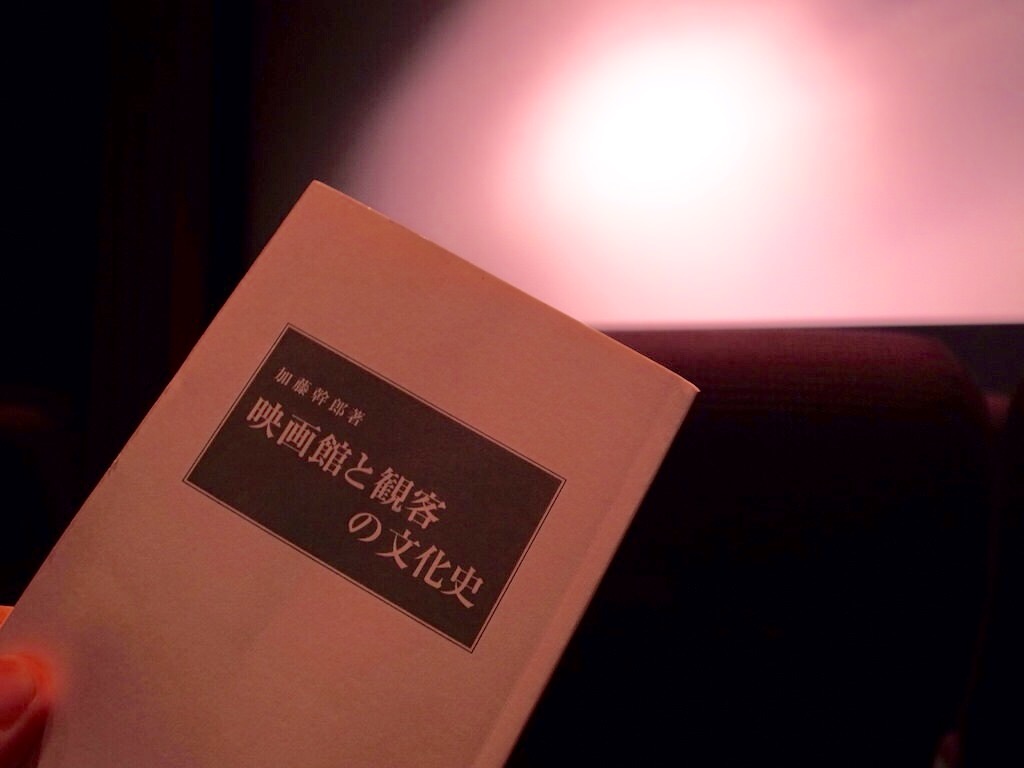

『映画館と観客の文化史』加藤幹郎

(中公新書 2006年)

旅先、初めての国、初めての街に到着するとしばらくは、とっくに見慣れたはずのものの輪郭が、妙にくっきり見える。自転車は自転車として、郵便ポストは郵便ポストとして、いちいちフォルムを主張するものだから、徐々に形と名前を結びつけて記憶し、世界に足を下ろし始めた頃のように、大人のはずの自分がしばらく子供返りする。数十分もしくは数時間、それらがいつもの日常と地続きだと、目が思い出すまで。

フランスアルプスに建つグランド・シャルトルーズ修道院は男性のための修道院で、カトリックの中でもとりわけ戒律が厳しいことで名を知られている。11世紀に建てられてから外の者を一切寄せ付けなかったその修道院に、初めてカメラが入ったドキュメンタリー「大いなる沈黙へ」を眺めながら、旅先の、あの子供返りの時間を味わっていた。妙にくっきり見える。新たな修道士を迎えるたび仕立てられる簡易な衣服のざっくりした布目。俗世の時間を無きものにするように剃り落とされる頭髪のうねり。集って暮らしながらも日曜の午後にのみ許される会話。許された会話も信仰について語り合うことに終始すること。シンプルな材料で焼かれたであろう素朴なパンの硬い表面。事務処理に使われるPCの存在の唐突さ。足元にそんな生活があることなど知りもせず頭上を横切る飛行機。

音楽もナレーションもなく、何の説明もされずに、祈りの生活をただ眺める子供返りの3時間はあっけなく過ぎ、最後までいつもの日常との接点をひとつも見つけられないまま、映画館を出て夏の有楽町に放り出されたものだから、いましがた観たものは何なのか。彼らの繰り返す祈りのように、私が日々繰り返す映画を観る行為とは何なのか。それは簡単に往復できる旅に似たもの。それは現実逃避。それは知らない人の生活を知ること。そんなことをぶつぶつ頭で転がしながら帰ると、積んであった本から一冊を探り読み始めた。

加藤幹郎著「映画館と観客の文化史」は、あとがきによると「日本語で書かれた初めての包括的な映画館(観客)論」とのこと。映画が存在するということは、場所と観客がセットであるのはずなのに、監督論や作品論は多数あるけれど、確かにこの視点からの本は初めて読んだ。著者がこの視点にこだわるのは、映画とは上映用プリントのことでもなく、絵画や写真のようにそれ自体を鑑賞所有できるものでもないため「映画館(上映装置)が論じられねばならないのは、映画が立ち現れる場所以外に映画に訪ねるべき起源がないから」と説明している。

多くの文献で、映画の起源はリュミエール兄弟によるパリでの上映とされているけれど、映画とは「必ずしも一枚のスクリーンを不特定多数に視覚的に共有させるものではない」とし、360度の視界に描かれた景色を中心に立つ鑑賞者がぐるり回りながら鑑賞する「パノラマ館」が映画の出現を準備し、映画館が登場する前から映像をひとりで観るための覗き込み式箱型上映装置も早くから存在したことにも触れ、「映画館(上映装置)」「映画作品」「プログラム」「観客」の4つの水準が満たされていれば、その間にあるものは「映画」と呼べるという、映画館至上主義の偏った視点からだけではない論考が展開される。誕生期から現在に至るまで、技術の進歩、観客の欲望、景気、災害などによって「映画」の立ち現れる場所は変化してきた。

アメリカと日本(主に京都)での映画館と観客の文化史が紐解かれており、サイレントやトーキー初期の映画を観る時、不思議に思っていたこと…たとえば現代の東京でサイレント映画が上映される時、身体の位置を変える音や、飲み物を飲む音すら響くほどの完全サイレント状態で上映されることが多いけれど、サイレント期の観客はあの緊張感ある静寂に耐えるほどおとなしかったのだろうか?「風と共に去りぬ」は物語が終わった後、暗闇の中で音楽だけがただ流れる数分があったけれど、あの数分も含めて1本の映画なのだろうか?そういった永らくの疑問にも、この本は回答をくれる。読了後、1910年代に作られたグリフィスの短篇を完全サイレントで観る機会があった際は、物言わぬスクリーンを眺めながら、この本に掲載されていた公開当時の映画館の座席図や内装を思い出しながらその中に身を置く自分を妄想し、演奏されたであろう音楽を頭の中で奏でながら愉しむことができた。

テレビ普及前夜のアメリカで、我が憧れのドライヴ・イン・シアターがあちこちにできた時、それは家族で楽しめる郊外型レジャーの先駆けで、子供やペットも含めた家族まるごとを呼び込むためにオムツや犬小屋を準備し提供したというずいぶん親切な事実や、ポルノ映画館がインターネットが普及した現在も完全になくならないのは、映画を上映する以上の機能があるという誰もが暗黙のうちに了解しているだろう事実まで、「映画」の立ち現れる場所について網羅的に書かれている。

映画学者によって書かれた学術書だから「お勉強に最適」な一冊だけれど、映画好きでなければ映画学者には決してならないだろう。史実を解説する端正な文章の隙間に、抑えきれない映画愛が零れ落ちる一瞬がたくさんあり、そういった表現に唐突にぶつかるたびに、想像した。著者もきっと映画館に取り憑かれたように通いながら、自分にとって映画とは何か?を、ふと考えることがたくさんあったのだろう、と。たとえばこんな一節に、私が映画を観る理由の何割かは、代弁してもらったように思う。

「映画はその最初期から、いながらにして世界観光を可能にするものとして喧伝された。観光旅行は光を観る旅と書くが、映画もまた銀幕に反映された光(リュミエール)を浴びるように観る旅である(わたしたちはこの反射光を浴びながら、遠く銀河の果てまでも幻視するだろう)」