第三回 ケイティ

いまはもうあまり気にせず書いているけれど、政治について意見を述べるのが私はずっと怖かった。私には私なりに思うことがあれこれあったけれど、それらを長らく隠していた。

なぜなら、政治について、もの言う女の子は不幸になると教わったから。

みんなに笑われて、バカにされて、恋人にも棄てられる。

どんなに真摯に考えたことであっても、正しさを求めて行動したことであっても、男の人はそういう女の子を選ばない。

彼の隣りで微笑むのは、理屈をこねない女の子、セミロングの髪の毛先をくるんと巻いた女の子――そう教わった。

それは母の訓えでも、父の訓えでもない。

私の両親は全く逆、政治的な意見を口にするひとたちだった。

“女の子だから”“男の子だから”などと考える必要はないと言われて、私は育った。

ならば、政治について発言する女の子は不幸になると教えたのは、誰だったのか。

それは、バーブラ・ストライサンド―彼女が演じた映画『追憶』の主人公、ケイティだ。

あの映画を観たのは、中学一年生の頃だと思う。

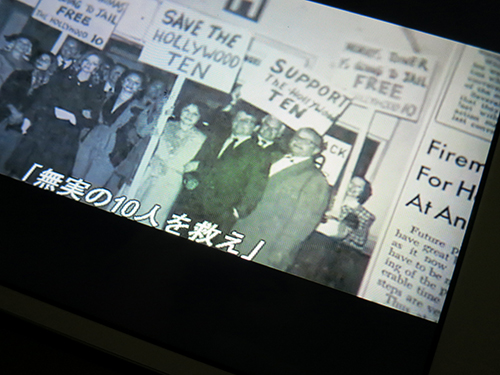

第二次世界大戦直前の1937年、大学のキャンパス。物語は、ケイティが演説しているシーンから始まる。

見物している学生たちは、左翼思想に傾倒するケイティのスピーチにブーイングしたり、からかったり。

その中にロバート・レッドフォード演じるハベルがいる。それでもめげずに喋り続ける彼女を興味深そうに眺めている。

ケイティは政治の話となると見境がつかなくなる。誰彼かまわず議論を挑んでしまう。

いつもひたむきで――ひたむきすぎて、まわりから煙たがられている。

そして、勉強にも恋愛にも猪突猛進、つまり洗練とは程遠い女の子なのだ。

それだけでも期待外れなヒロインなのに、バーブラ・ストライサンドの鼻は驚くほど長く、目はつぶら、どう見ても美人とは言い難い、子供だった私にはどこにも憧れるところのない容姿だった。

うっとりと見惚れた銀幕のスター、カトリーヌ・ドヌーヴやフェイ・ダナウェイ、オードリー・ヘプバーンとは、何から何まで違っているのだ。

一方、ハベルは、WASPのハンサムな学生で何をやらせてもそつがない。スポーツ万能、いつも人に囲まれ、人気の的。

大学の授業の課題も、努力家のケイティが書いた短編小説ではなく、優秀作と評価されたのはハベルの作品だった。

思想信条も、生活環境も、性格も個性も正反対、本来はかみ合うはずのないふたり。

けれど、ケイティはそんな彼に恋焦がれて、見ているこちらがいたたまれなくなるほどの情熱でハベルにぶつかっていく。

ロマンティックな駆け引きなどあったものではない。思い詰めたケイティは、泥酔した彼の眠るベッドに、服を脱いで入っていくということまでやってのけるのだから!

―捨て身にもほどがあるでしょ!なんてはしたないひとなの!

十代の私は、そのシーンに軽いショックを受け、怒りさえ感じて、だから――ロバート・レッドフォードは決して私の好みではなかったけれど――たとえ彼女の熱烈な求愛に押し切られたとしても、ハベルが一時なりともケイティに魅かれ、結婚までしてしまうことが、どうしても理解できなかった。

そして、案の定、ふたりは離婚してしまう。

脚本家となったハベルとともにハリウッドへ移り住んだケイティは、当初はうまくやっていたものの、マッカーシズムによる赤狩りが始まると、猛然と立ち上がり、撮影所におけるハベルの立場を危うくしてしまうのだ。

また、創作に行き詰るハベルも、大学時代の恋人と浮気をしてしまう。セミロングの髪の毛先をくるんと巻いた美しいひとと。ケイティのお腹には赤ちゃんがいたにもかかわらず―。

さらに打ちのめされたのが、映画のラストシーンだ。

偶然街角で再会したふたりは、ささやかな言葉のやりとりの後、再びそれぞれの日常へと戻っていく。

金髪の妻を伴ったハベルは豪勢なホテルへ。ケイティは原爆禁止の署名を集める仲間とともに路上に立つ。

冬の都会。映画の中のふたりはコートを着て、手袋をしていた。とても寒そうだった。

私は心配で仕方がなかった。

ケイティはハベルに尋ねられ、再婚したと言うけれど、本当に再婚したのだろうか。

ハベルの前で見栄を張ったのではないか。

ケイティを好きになってくれるひとが、そう簡単に見つかるとは思えない。

本当はひとりで娘を育てているのではなかろうか。

ハベルは裕福そうに見えたけど、ケイティはそうは見えなかった。

貧乏していたらどうしよう。そうだとしたらあまりにも寂しい。

想像はどんどん膨らみ、まるで友達を思うかのようにケイティの人生を私は憂い、また同時に、私はケイティみたいにはなりたくない、それが正しいことだとしても、それを理由に好きな人に疎まれたり、やっかい払いされたりするのだけは嫌だ、と心の底から恐れ、怯えた。

そして、挙句の果てに、ケイティにならないためには、女の子は政治の話は口にしないことだ、と信じ込んだのだ。

それは、思春期の少女にとって身に迫る問題、これから経験するであろう男性たちとのつきあいがもたらす悲しみや苦痛を回避するひとつの方法――ケイティから学んだ知恵だった。

そして、私は忠実にそれを守ってきたのだ。

だけど、日本に大きな地震が来て、状況は変わった。

大勢の人たちが、自分の意見を口にし始めた。

私も言うべきことは言わなければ、と思った。

そして勇気を出し、自分の考えを言い、書き始めた。

それは、あれほど恐れていた政治についての話題。

まわりのひとたちは誰も笑ったりはしなかった。みんな真面目に耳を傾けてくれた。

だけど、それでも怖かったのだ。ケイティのことが頭をよぎると。

私はDVDを取り寄せ、思い切ってあの映画を観直してみることにした。

そうでもしないと、この先もずっとびくびくしながら発言することになる、そう思ったのだ。

大人になって観る『追憶』。それは、全く違う物語だった。

ケイティは確かにファニーフェイスだけど、それほど悪いルックスでもなかった。青い目が綺麗だった。

無骨なところも、喜怒哀楽が激しいのも、若さゆえという気がした。時々可愛い表情も見せていた。

私は、ハベルはケイティに押し切られて結婚したのだと思い込んでいたけれど、ハベルがケイティに魅かれた理由もなんとなくわかった。別れた理由も。

それが理解できたのは、ハベルという人物と私の間に共通点があると感じたからだ。

何にものめり込めない自分。なりふり構わずということができない自分。

自分に欠けているものを知っていて、その欠けているものをもっている人を眩しく見つめる自分。

そして、眩しく見つめたところで、ないものが得られるわけでもなく、ないものはないままに生きていかなければならない、そのことを悟っている自分。

私には彼のようなひとの気持ちが痛いほどよくわかる。

ケイティは自分を疑わない。自分を信じている。自信がある。

だけど、ハベルにはそれがない。自分に対しても醒めている。諦めている。

ため息をつく。こういうのってつらいよね。

ハベルは、彼女といる限り、いつも卑小な役回り。彼女が正しさを追えば追うほど、ハベルは現実におもねっていることになってしまう。

そして、自分自身の人間としての薄さと細さを意識し続けなければならないのだから。

ハベルには、強い彼女に従属するか、強い彼女から逃げ出すか、選択肢はふたつしかない。

彼が彼女に抗うのは、自分自身のプライドを守るためなのだ。

そして、結末も、新たな感想を私に与えた。

昔は気にも留めていなかった、「いまはテレビの脚本を書いているんだ」というハベルの台詞。

大人になると、その言葉の中に、ハリウッドを去ったという事実、そこに当然存在したであろう挫折、新たな世界に見つけた居場所、そんな彼の暮らしの変遷を読み取ることができる。

そして、寒空の下、志高く声をあげるケイティの、いくつになっても理想を捨てずに生きる姿に、私は素直に、羨ましい、と思い、彼女はちっともみじめなんかじゃない、ほろ苦い過去を秘めてはいても、きっと満足しているだろう、少なくともハベルと暮らしていた頃よりも――むしろ哀愁はハベルの背中のほうにある、と気づかされるのだ。

さらに、もうひとつ、私を裏切るものがDVDには収められていた。

それは、公開前にカットされた三つのシーンに触れた特典映像だ。

一つ目は、思想弾圧に抗議するため、ワシントンへ行こうとするケイティを、ふたりの関係のために行かないでくれと、ハベルが懇願するシーン。

二つ目は、ケイティが、UCLAの前を通りかかり、そこでかつての自分を彷彿させる女学生を見かけるシーン。ブーイングにめげず演説している彼女に、ケイティはハベルとの暮らしの中で失っていた自分を思い出す。

そして、三つ目は、撮影所から、妻に反マッカーシズム派の同志を密告させるよう強いられたハベルに、離婚することで問題を乗り越えようとケイティが提案するシーン。

そう、離婚はケイティが言い出したことだったのだ!

彼女が抗議活動に身を投じたのは、政治となると虫がうずくといった話ではなかった。

愛する人と暮らすために差し出した自分を取り戻す行為だった。

そして、彼らの別れは、現実を大事にするハベルの幸せ、理想を大事にするケイティの幸せ、それぞれが求めるものを尊重するためだった。

好きになった、嫌いになったという話ではなかったのだ。

バーブラ・ストライサンドは、それらのシーンをカットすべきではないと随分シドニー・ポラック監督とやりあったらしい。

それらのシーンが残されていたら、と私も思う。

もしも、それらのシーンが残されていたら――。

あの頃の私は一体何をこの映画から学んだだろう。

少なくとも、政治について語る女の子は不幸になる、そんなことではなかったはずだ。

愛し愛されるだけでは人間は幸せにはなれない、自分自身がどう生きたいのかわかって初めて、そこに辿り着ける――。

子供であっても、それぐらいのことは理解したと思う。

そして、自分自身がどう生きたいのかわかるまでに、ひとは心にたくさんの擦り傷を負う、ということも。

大人になった私にとって、『追憶』はひどく身近な物語だった。

大人であれば誰もが経験している話でもあると思った。

いまならわかる。

その人が幸せかどうかは、まわりの人間には推し量ることができない、当人にしか感じることができないものだということが。

そして、他人からどう見られようとも、自分の望みに向かって歩んでいる道だけが幸せに通じているということが。

ずっとずっとケイティを誤解していた。

ずっとずっとハベルのことも誤解していた。

三十年という年月を経て、私はやっとこの物語と出会ったのだ。

(第三回 ケイティ)