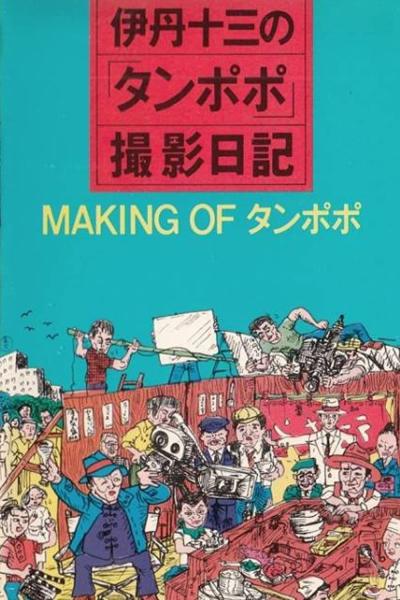

『伊丹十三の「タンポポ」撮影日記』(1985年)

伊丹十三の「タンポポ」撮影日記の存在を知ったのは、代々木八幡のカフェ”Barney”で店主の原田さんがサントラのレコードを聴かせてくれたときだったと思う。B面では小泉ひろし指揮によるマーラーの「交響曲第5番」をバックに白服のギャングを演じた役所広司が死に際にイノシシの腸詰について夢想する。まざまざと子供の頃にブラウン管で観た『タンポポ』の記憶が蘇り、同席していた音楽仲間のヤスくんは、この撮影日記を元にロケ地を追いかけたとも。二人ともYouTubeに上がっているはずだというので検索したが見当たらず、代わりにamazonでこのDVDを購入するに至る。

どうしてもこのドキュメンタリーを観る必要があったのは、年に1度出版すると決めている書籍の題材を今年は『タンポポ』にしていたからだ。監督の名前である十三にかけて、13のサイド・ストーリーに沿ってこの映画を再考するというのが僕の閃き。13人の異なるゲストを招いてひとつひとつのサイド・ストーリーについて語っていただくメイン・コンテンツに加え、本としてそれ以外の広がりをどう演出することができるのか思案の真っ最中だった。

そんな自分に目から鱗が落ちるようなヒントとなったのは、監督が軽妙に種明かしをしてく制作秘話の中でも特にロケ地に関する情報だった。部分的には旧Twitterの#タンポポから検索した後追い情報はあるにせよ、赤坂の老舗蕎麦店「室町砂場」や飯田橋ホテルメトロポリタンエドモンド内にある「南国酒家」など思わず膝を打つあの土地この場所の詳細は、スポンジが水を吸収するような勢いでインスピレーションを得るに至り、結果米ポートランドのフォトグラファーであるパーカー・フィッツジェラルド氏を招聘して、異邦人の視点でそれぞれの景色をこの本のために撮り下ろすこととなる。

秋田生まれ、20年以上前に川崎生田へ上京!? そして現在は世田谷ベースという田舎のシティボーイを自負する僕がこの撮影日記をもとに『タンポポ』のロケ地を巡りながら気づいたことは、これが生粋の文化人である伊丹十三の足跡を文字通り辿っているということだった。機会がなければ実現しない”東京探検”とも言える小旅行を実践し、昭和の偉人の視点を自分の網膜に重ねる作業だったようにも思える。とりわけ芝浦界隈、とくに主人公タンポポが営んでいた来々軒が位置する高浜橋から、彼女がゴローとデートした焼肉店(スナックを無理やり改装したらしい)のある五色橋までの近距離感は瞠目に値し、二人が雨に打たれてタクシーを探す浜崎橋を知った頃には、どうしてこうも監督が「橋」に拘ったのか謎解きにとりかかる始末。

ともあれこのロケ地探しは、僕にとって伊丹十三の散歩道を辿る旅だったと思う。ここに今年の本作りの過程で遭遇したひとつの仮説が潜んでいる。文化人は散歩をしながら妄想を育む。菊地成孔曰く、かの植草甚一は憧れの地NYに降り立つ前すでにブルックリンの裏通りまで詳しくなっていたという。つまり散歩と雑学が好き過ぎると、妄想も度を過ぎるというのが僕の仮説。文化人の散歩にグーグルマップは似合わない。手にし得る情報の類はショルダーバッグに忍ばせた文庫本くらい。それもあとで珈琲片手に喫茶店で読むため。基本的に文化人は蓄えたデフォルトの知識と、人には言えないような恥ずかしい妄想を燃料に歩き続ける。それでいいのだ。

iPhoneが誕生して早15年。便利な世界が拍車をかけたのは、生活と価値観の均一化だ。均されて無味無臭になりつつある世界では妄想しながら散歩をするようなゆとりは失われ、インスタ映えという奇妙な豊かさが持て囃されて、特にそこからクリエイティビティを感じることはなくなりつつある。ちょっとだけ青く見える、隣の芝を求めるのはいつの時代も一緒か?いや、今よりかなり不便だったはずの昭和の方が文化的偏差値という側面において豊かだったのでは?手にし得るものより、手に入らないものが多い方が幸せだったりしないのか?もちろん生活や人生において、どんな豊かさを定義するかにも依ると思うけれど、オジさん層の若手である(と思いたい)自分が欲しているのは、たまには不便を楽しむことやあえて暇になってみること。それが妄想を誘い、創造を促すんじゃないかと勘繰っているので。

もしも80年代に食べログがあったら『タンポポ』は産まれなかった。伊丹十三独自の視点があり、散歩を重ね、身勝手な妄想が燃料となって、情報もテクノロジーもまだ民主化されぬ昭和の時代に異様な個性を放って不朽の名作となった。未来の文化人が過去を振り返るために『タンポポ』を観るのもいいだろう。でもそんな「お」勉強をしたところで文化的偏差値も男性的偏差値も上がりはしない。暇を持て余して、散歩を繰り返し、妄想を育まないと面白い奴にはなれないんだ。この撮影日記を観ながら、そして伊丹十三の軽妙なナレーションを聞きながら、そんなことを考えてしまった。