第十二回 美術が未来の社会を作る?

フランス、パリ16区に巨大な森林公園がある。その一区画にルイ・ヴィトン財団美術館(Fondation Louis Vuitton・以下FLV)はある。建築をフランク・ゲーリーが手がけ、コレクションも流石の品揃えだ。立地はブローニュの森の敷地内のアクリマタシオン庭園の一角ということもあり、天気の良い日などは歩いていても気持ちがいい。

美術館には教育や研究が目的という側面もある、したがってFLVにもL’Atelier des Enfants(直訳すると子どものアトリエ)と呼ばれる子ども向けのスタジオがあり、豊富なプログラムが用意されている。とりわけユニークなのは3歳という低年齢からの参加が可能なプログラムが潤沢に用意されていることだ。

ヨーロッパ、特にフランスとドイツで美術館に行くと驚くのは、子ども向けのプログラムや書籍の充実っぷりだ。もちろん日本の美術館にも優れているものはあるのだが、単純に数や種類という点ではヨーロッパのそれには敵わない。まして、未就学児童向けのものとなると機会は大幅に少なくなる。ヨーロッパでの美術や作家の地位を物語っていると同時に、その教育をいかに重視しているかがよくわかる。

美術の教育は「表現」と「鑑賞」から成り立っているが、様々な理由から学校で行われているものは、ほとんどが「表現」のためのものであり、「鑑賞」は後回しにされてきた。近年になってその重要性が叫ばれているのが現状だ。

鑑賞教育というのは、2つの意味を内包している。1つは美術(作品)を読み解く力そのものであり、もう1つは美術鑑賞を通して「見る・考える・話す・聞く」と言った力を養うもので、美術の外に向いている。

美術作品というものは、全てが「美しい」で片付くわけではない。恐ろしいものも醜いものもある。生あるいは死というものをまざまざと見せ付けられることもあれば、性や暴力を露見したり、時に心をえぐられるようなことだってある。そしてそこには美術の歴史が物語る今日に至るまでの文脈や、時代や社会の背景などとの関係も読み解く必要がある。それを他者との対話を通じて行うことで、前述した力を養おうというのだ。

ヨーロッパでは市民社会の根底に個人主義があるため、個人が意見を持って他者にぶつけるということが当たり前のことであり、それが民主主義の基本になっている。美術(芸術)は「新しい価値」を生み出すことを常に期待されており、アーティストはまだ見ぬ世界を見せてくれる存在として社会的地位が高い。表現や鑑賞の教育の充実にはこういった背景がある。

ただし、いかに教育といえど楽しくなくてはならない。楽しさは能動的な学びへの最初の一歩だ。FLVで行われた3歳児向けのプログラムは、まるでお伽話の読み聞かせのようだった。美術作品という色の世界を旅する少年が主人公の物語だ。いくつかの作品の前で立ち止まり、円座を組んだり、輪になって踊ったり。カラフルな作品の前ならばシーンは、「色の雨が降る丘」になり、モノクロームの作品ならば「悪ものに色を盗まれた世界」となる。緩急をつけ、時に楽器も用いる話術も手伝って子どもたちは引き付けられ、まるで自分が主人公の如く没入していく。

美術の読み解き方でも表現の技法でもないこの鑑賞術によって、子どもたちは美術館=楽しい場所として認識したに違いない。ひいてはいつしか大人になるであろう子どもたちは20年後の社会を牽引する存在になるのだろう。

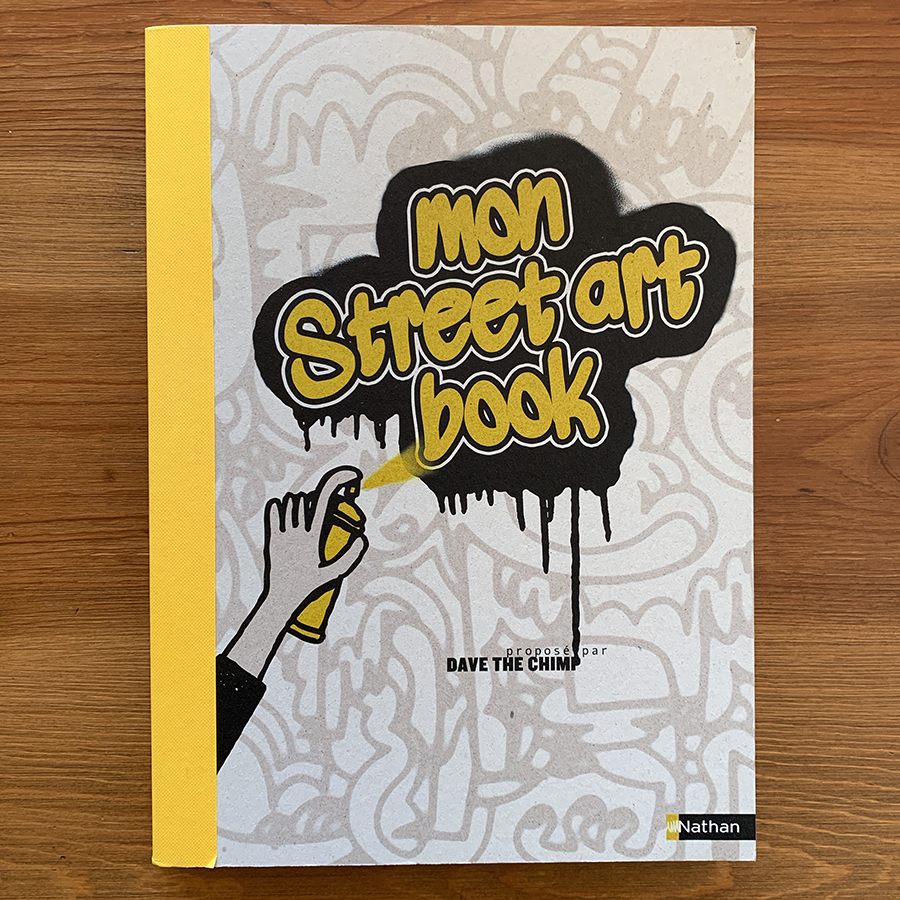

子ども向けのストリートアートの本。フランスのものだが、版元は日本でいうところの学研のような教育系出版社だから面白い。(筆者撮影)

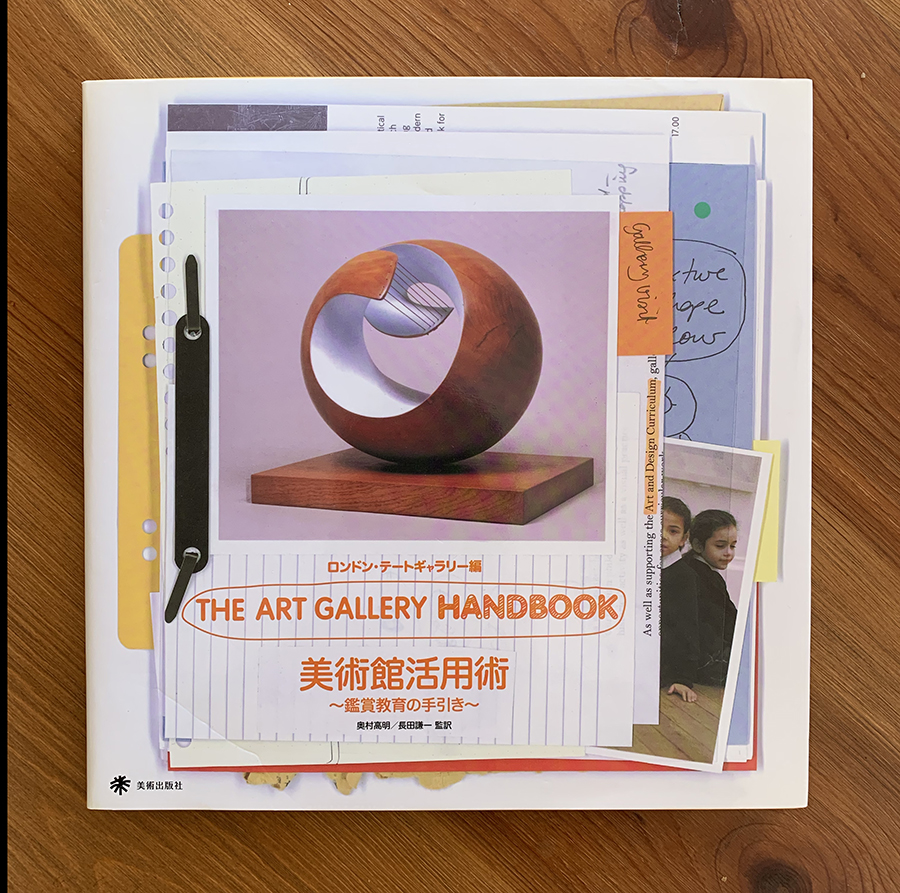

ロンドンのテートギャラリーによる『THE ART GALLERY HANDBOOK』近年日本語訳が発売されている。(筆者撮影)

FLVで行われているプログラムの様子。作品の前で親子で踊っている。(筆者撮影)